La surface oculaire passe l’examen : virtuel ou présentiel ?

La télémédecine se développe depuis plusieurs années et a connu une véritable croissance pendant l’épidémie de COVID-19. Ses applications sont multiples : dépistage, suivi des patients, avis spécialisé à distance. Elle se base sur l’analyse de clichés et l’interrogatoire des patients.

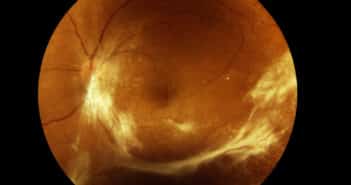

Ainsi, si la télémédecine a déjà des applications très concrètes dans les pathologies rétiniennes, le développement récent de techniques d’imagerie de haute qualité, les algorithmes d’intelligence artificielle et l’amélioration constante des moyens de communication à haut débit permettent d’entrevoir un futur proche pour l’examen distanciel de la surface oculaire.