Les uvéites de l’enfant

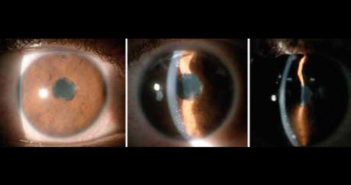

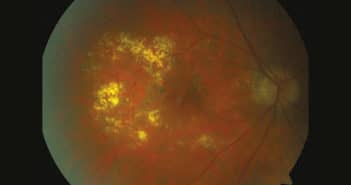

L’uvéite de l’enfant est une entité rare. Elle partage des signes communs avec les uvéites de l’adulte : présence d’un Tyndall cellulaire et/ou de précipités rétro-cornéens, risque de synéchies iridocristalliniennes, atteinte antérieure et/ou postérieure.

Toutefois, elle est souvent très différente de celle de l’adulte car non bruyante, sans rougeur oculaire ni douleur, notamment au cours de l’arthrite juvénile idiopathique qui est l’étiologie la plus fréquente chez l’enfant. L’uvéite pédiatrique présente également des complications propres telles que l’amblyopie ou le retard de croissance iatrogénique. Les avancées thérapeutiques de ces dernières années ont heureusement nettement amélioré le pronostic pour la plupart des enfants présentant une uvéite.