Quelle imagerie dans la DMLA en 2025 ?

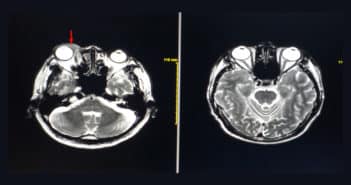

La chaine d’imagerie de la rétine est actuellement bâtie autour d’un rétinographe généralement basé sur la technologie des Scanning Laser Ophtalmoscopes (SLO), grand champ ou ultragrand champ, complété d’un OCT spectral domain ou swept source devenu “multimodal” grâce aux possibilités de reconstruction.

Les clichés multicouleur produits par les SLO ne sont pas tous équivalents. Les types de lasers utilisés sont l’élément principal permettant de produire des pseudocouleurs proches des images acquises avec les systèmes à caméra.

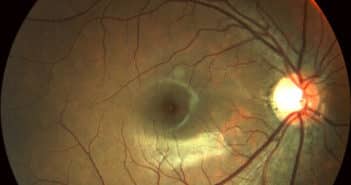

Au cours de la DMLA, l’OCT est devenu l’examen clef du diagnostic et du suivi des traitements des néovaisseaux choroïdiens. Les traitements par anti-VEGF et anti-angiopoïetine-2, visent à contrôler la croissance des néovaisseaux, maintenir l’étanchéité de leur paroi, atténuer ou faire régresser leur volume, et éventuellement à diminuer la production de fibrose. Il apparaît alors plus utile de contrôler les conséquences des néovaisseaux sur les tissus environnants en OCT plutôt que d’étudier la perfusion des néovaisseaux en angiographie.

La possibilité de réaliser des angiographies avec injection reste indispensable pour prendre en charge l’ensemble des pathologies de rétine médicale mais elle est maintenant placée en complément des clichés et de l’OCT en particulier concernant la DMLA.