Photobiomodulation et DMLA : ce qui a été démontré

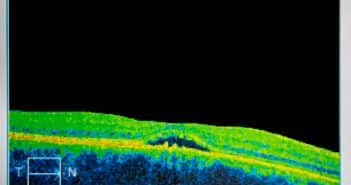

La photobiomodulation (PBM) est présentée comme une thérapie non invasive pour la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) et l’atrophie géographique (AG). Malgré ce profil de sécurité et l’absence d’effets secondaires significatifs, les preuves de son efficacité restent à établir avec cohérence.

Des essais cliniques tels que LIGHTSITE I et II ont démontré des améliorations transitoires de l’acuité visuelle corrigée (BCVA) et de la sensibilité aux contrastes. Cependant, les effets de la PBM sur les marqueurs anatomiques, tels que le volume des drusen et la progression de l’AG, ont donné des résultats contradictoires, certaines études suggérant une stabilisation, tandis que d’autres ne parvenaient pas à démontrer des réductions significatives.

L’essai LIGHTSITE III a fourni des données plus solides, indiquant un effet protecteur de la PBM contre la progression de l’AG et la formation de nouvelles lésions. Néanmoins, des problèmes méthodologiques, notamment la petite taille des échantillons et les biais dans les comparaisons avec les groupes de contrôle, limitent la fiabilité de ces résultats. Dans l’ensemble, si la PBM est prometteuse, son efficacité clinique sur l’AG et la progression de la DMLA reste incertaine, ce qui justifie la réalisation d’autres études à grande échelle, rigoureuses sur le plan méthodologique.