Correction chirurgicale de la presbytie : chirurgie réfractive cornéenne ou du cristallin ?

Quel que soit le chapitre de la chirurgie réfractive, le…

Quel que soit le chapitre de la chirurgie réfractive, le…

Les études pivotales sont les études de référence permettant d’évaluer l’efficacité et la tolérance des médicaments et l’obtention de leur mise sur le marché. Ainsi, les traitements anti-VEGF ranibizumab puis aflibercept ont démontré leur efficacité et révolutionné la prise en charge des patients atteints de DMLA exsudative (études MARINA et ANCHOR pour ranibizumab et VIEW 1 et 2 pour aflibercept). Néanmoins, les résultats de ces études d’enregistrement concernent des patients suivis dans des protocoles prédéfinis ne reflétant pas de manière identique la prise en charge réelle des patients. Leur application et leur efficacité en pratique quotidienne peut donc être interrogées. Les études dites « en vie réelle » de plus en plus fréquentes permettent ainsi de vérifier l’efficacité réelle des traitements et la consistance des résultats en pratique quotidienne. Bien que leur robustesse soit différente de celle des études pivotales, de par leur méthodologie qui peut parfois rendre difficile leur interprétation, ces études permettent de tirer des enseignements importants pour adapter notre prise en charge.

Une table ronde animée par le professeur F. Aptel (CHU Grenoble) et à laquelle ont participé les docteurs A. Bastelica, S. Bijaoui, E. Blumen-Ohana, E. Bluwol, N. Bouamama, P. Buffiere, S. Buisson, L. Carballet, D. Gruber, F. Le Bot, J. Lemaçon, M. Nardin, R. Pescaru, J.M. Piaton, M. Poli, M. Rivière, J. Sahler, C. Ubaud et J. Vignes a été organisée par les Laboratoires Théa dans le cadre de l’European Glaucoma Society à Prague.

Le glaucome est en pleine révolution : de nouvelles techniques chirurgicales, de nouvelles classes thérapeutiques, de nouvelles formes d’administration, de nouvelles modalités de diagnostic et de suivi…

Après avoir stagné durant plusieurs décennies, gageons que nos pratiques dans le glaucome

seront transformées du tout au tout au cours des prochaines années, comme le suggèrent les deux exemples suivants : la télémédecine et les nouvelles formes d’administration des médicaments antiglaucomateux.

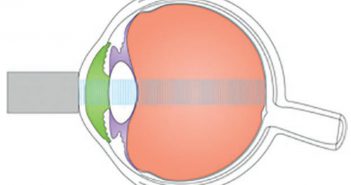

La biométrie ou calcul de la puissance de l’implant est l’étape cruciale pour obtenir l’objectif réfractif postopératoire désiré lors d’une chirurgie de la cataracte. Longtemps, l’échographie en mode A de contact a été la technique de choix de la mesure de la longueur axiale mais désormais la biométrie optique est devenue la référence car précise, rapide et reproductible. Cependant, il existe toujours des cas où le recours aux ultrasons est nécessaire car les biomètres optiques sont mis en défaut. Dans ces cas là, il faut savoir privilégier l’échographie en mode B aidée d’un vecteur contrôle pour avoir les mesures les plus précises possibles. Cet examen opérateur dépendant permet, en outre de la mesure de la longueur axiale, l’acquisition d’autres paramètres biométriques tels que la profondeur de chambre antérieure ou l’épaisseur cristallinienne ainsi qu’un bilan du segment postérieur lorsque cela est nécessaire.

L’optimisation des résultats pour l’implantation multifocale est possible en prenant le plus grand soin du bilan préopératoire du segment antérieur et postérieur. Il sera ainsi essentiel de valider la cohérence des résultats en particulier lorsqu’il faudra corriger l’astigmatisme, très délétère pour la qualité de la vision. Enfin, si les phénomènes photiques (halos et éblouissements) s’atténuent avec le temps par neuro adaptation, il ne faudra pas oublier d’analyser et de traiter un dysfonctionnement de la surface oculaire.

La sélection rigoureuse de patients désireux de ne plus porter de lunettes vous permettra, avec la dernière génération d’implant trifocal d’éviter grandement les risques d’insatisfaction.

Les neuropathies optiques ischémiques sont, dans la grande majorité des cas, aiguës et anté-rieures (NOIAA), résultant de l’atteinte ischémique de la partie antérieure du nerf optique. C’est la première cause de neuropathie optique aiguë après l’âge de 50 ans. La présentation clinique, les facteurs de risques et l’histoire naturelle de la NOIAA sont maintenant très bien connus, mais sa physiopathologie n’est pas clairement élucidée. Son diagnostic clinique est relativement simple dans sa forme typique.

Les NOIAA sont classiquement séparées en deux groupes : la forme artéritique dans laquelle l’ischémie est secondaire à une vascularite (comme dans la maladie de Horton) et la forme non artéritique dans laquelle l’ischémie est secondaire à une atteinte non inflammatoire des vaisseaux de petit calibre. La distinction entre ces deux formes constitue l’étape fondamentale dans leur prise en charge, puisque leur bilan, leur prise en charge thérapeutique et leur pronostic sont très différents.

Autant la forme artéritique a un traitement urgent et reconnu afin de prévenir une perte visuelle sévère et bilatérale, autant l’efficacité du traitement de la forme non artéritique fait encore l’objet de nombreuses controverses.