Vin rouge et DMLA

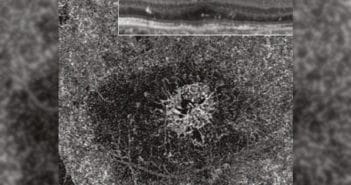

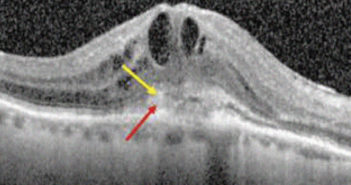

Au cours de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), on considère que les cellules de l’épithélium pigmentaire sont le siège d’un déséquilibre entre les facteurs anti-angiogènes et les facteurs pro-angiogènes, principalement le VEGF (vascular endothelial growth factor). Plusieurs études ont déjà montré que le resvératrol, un polyphénol contenu dans le vin et en particulier le vin rouge, pouvait diminuer l’expression du VEGF induite par le stress des cellules de la rétine [1].