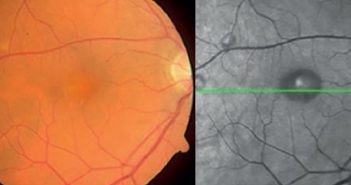

Les implants diffractifs trifocaux permettent une vision utile de loin, de près mais également inter-médiaire. Les trois implants présents sur le marché en 2016 ont des caractéristiques optiques légè-rement différentes, permettant cette vision intermédiaire à une distance variable entre 60 et 80 cm.

Leur qualité optique permet une excellente vision éloignée, sous réserve d’une bonne qualité réti-nienne sous-jacente, du fait du partage de la lumière incidente entre les trois foyers. La vision de près est légèrement en deçà de celle des implants bifocaux, mais le caractère trifocal apporte une plus grande polyvalence sur les différentes distances. Ils génèrent moins de perte de lumière inci-dente que les implants bifocaux diffractifs, et leur sensibilité aux contrastes reste de bonne qualité. Les effets photiques de type halos sont relativement fréquents, ce dont le patient doit être averti au préalable.

Les trois implants étudiés (FineVision, laboratoires PhysIOL ; AT LISA trifocal, laboratoires Carl Zeiss Meditec ; PanOptix, laboratoires Alcon) présentent au total des performances oculaires satisfaisantes et peu différentes entre eux, les quelques variables étant sans doute liées aux caractéristiques de la population de chacun.

Les indices de satisfaction élevés en font des implants multifocaux de première intention pour les candidats éligibles à la multifocalité. La crainte de halos persistants peut cependant les faire réserver à l’implantation d’un œil non dominant, l’œil dominant pouvant bénéficier d’un implant de principe optique différent de type réfractif.