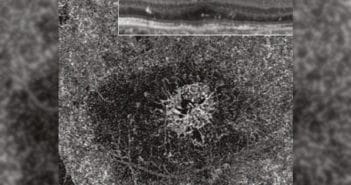

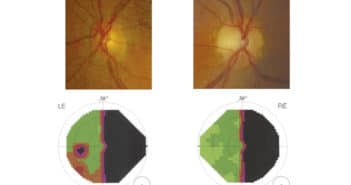

La situation d’un glaucome qui progresse trop rapidement sous traitement n’est pas rare et nécessite une prise en charge adéquate et diligente. La première étape est d’objectiver et de quantifier la vitesse de progression des déficits structuraux grâce à l’OCT et fonctionnels grâce à l’étude du champ visuel. Les techniques modernes d’analyse nous aident à distinguer une progression réelle d’une simple variabilité physiologique des résultats et, le cas échéant, à quantifier et à prédire le rythme futur de dégradation en l’absence de changement de traitement. La deuxième étape est de vérifier le diagnostic, afin d’éliminer une forme particulière de glaucome ou une neuropathie optique non glaucomateuse, et également l’observance du patient au traitement prescrit. Enfin, une fois ces vérifications réalisées, un renforcement du traitement hypotonisant doit être envisagé.

Le traitement du glaucome est un traitement gradué, réalisé par étapes successives, dont le but est d’atteindre une PIO suffisamment basse pour éviter une dégradation trop rapide de la fonction visuelle, mais sans exposer le patient à des effets secondaires disproportionnés. Un passage à une multithérapie est souvent envisagé en première intention, éventuellement complétée d’une trabéculoplastie laser. Les solutions chirurgicales sont plutôt envisagées en cas d’échec ou d’insuffisance d’une multithérapie, mais avec néanmoins une tendance actuelle à opérer plus précocement certains cas, en partie du fait de l’émergence de techniques moins invasives.