Remodelage vasculaire dans la DMLA exsudative

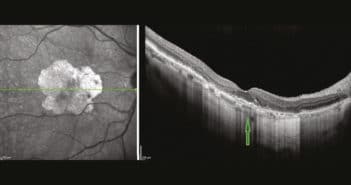

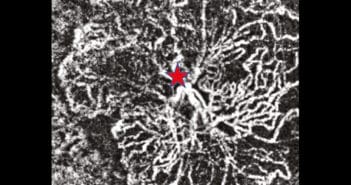

L’OCT-A permet une analyse morphologique précise du flux des néovaisseaux choroïdiens (NVC). Miere et al. ont décrit les premiers en 2017 les modifications morphologiques en OCT-A des différents profils de NVC chez des patients atteints d’une DMLA exsudative sous traitement anti-VEGF. Cette étude identifie deux types de progression morphologique : les patterns constants, évocateurs d’une néovascularisation immature, et les patterns changeants, évocateurs d’une lésion néovasculaire mature. Le remodelage vasculaire induit par un traitement récurrent anti-VEGF peut donc être évalué par l’OCT-A.