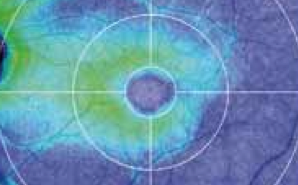

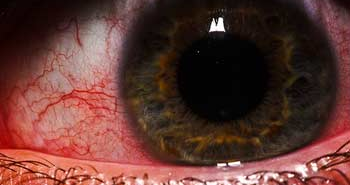

Chirurgies mini-invasives du glaucome : le début d’une nouvelle ère

La chirurgie du glaucome a connu peu d’innovations jusqu’à l’arrivée récente des techniques micro-invasives. Elles utilisent des voies d’abord réduites et sont économes en tissu. Les baisses pressionnelles sont effectives même si elles varient selon les dispositifs. Les complications semblent rares et peu graves rendant les suites et suivis simples.

Les résultats sur le long terme sont à évaluer et permettront de trouver le bon positionnement des MIGS dans l’arsenal thérapeutique du glaucome.