Quelle complémentarité entre l’échographie et l’OCT en 2021 ?

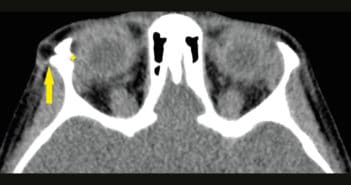

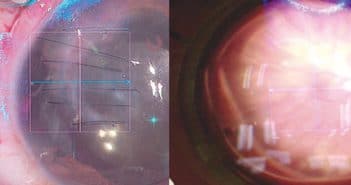

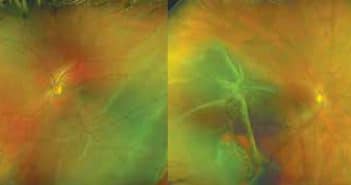

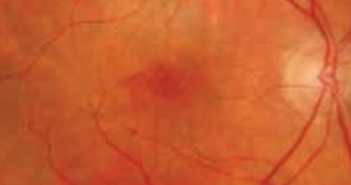

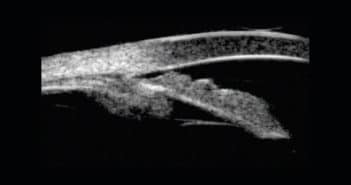

C’est dans le cadre du 127e congrès de la Société Française d’Ophtalmologie que s’est tenu, en semi-présentiel depuis le palais des congrès de Paris, le symposium Quantel Medical “Quelle complémentarité entre l’échographie et l’OCT en 2021 ?” le dimanche 9 mai 2021. Ce thème a le mérite de poser la question des indications de l’échographie, avec les dernières évolutions techniques liées à l’appareil Absolu et la sonde annulaire, et de l’OCT. Nous avons assisté à trois présentations sur la comparaison dans l’analyse du segment antérieur, de l’interface vitréo-rétinienne et des pathologies tumorales. Globalement, il apparaît clairement qu’en 2021, l’échographie, notamment avec ses évolutions techniques, garde une place prépondérante dans ces différentes indications et est un examen complémentaire et non concurrent de l’OCT.