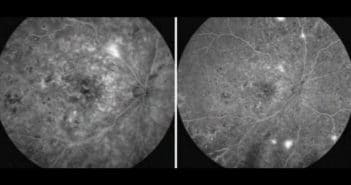

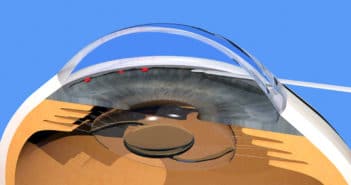

La DMEK en 2021 : quelles indications ?

Environ 10 ans après son introduction par Gerrit Melles, la greffe endothéliale pure (DMEK) a pris aujourd’hui une place prépondérante dans l’arsenal chirurgical de prise en charge des œdèmes cornéens. De nombreuses études ont montré sa supériorité en termes de résultats visuels et de risques per- et postopératoires par rapport à la DSAEK (Descemet Stripping Automated Endothelial Keratoplasty) ou la greffe transfixiante. La standardisation de la technique opératoire et une meilleure maîtrise chirurgicale ont permis d’élargir les indications à des cas plus complexes, avec des résultats très prometteurs.