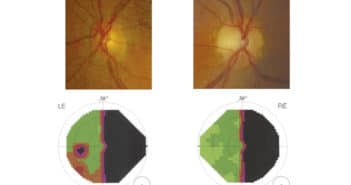

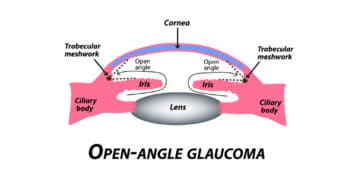

Glaucome à angle ouvert : que faire en cas d’évolution sous monothérapie ?

Lorsqu’un glaucome évolue trop vite sous monothérapie, un renforcement du traitement médical est souvent envisagé, avec généralement l’ajout d’un deuxième principe actif. Dans ce cas, l’utilisation d’une association fixe est très souvent privilégiée et recommandée.

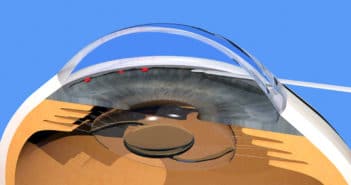

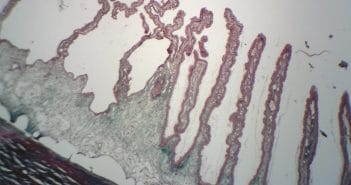

Une alternative au renforcement du traitement médical est la réalisation d’une trabéculoplastie laser. Ce traitement physique est simple à réaliser, bien toléré, a un effet complémentaire de celui des traitements médicaux et peut être répété dans le temps. La chirurgie du glaucome – même micro-invasive – est en revanche rarement indiquée à ce stade, sauf lorsqu’une chirurgie de la cataracte doit être réalisée : dans cette situation, certains micro-drains disponibles depuis peu peuvent être utilisés et permettent une baisse pressionnelle comparable à celle apportée par l’ajout d’un deuxième traitement médical.