Place de l’implant de dexaméthasone dans la prise en charge de l’œdème maculaire du diabétique en 2014

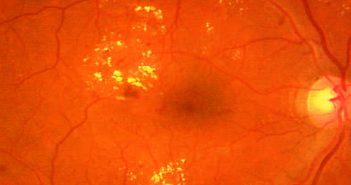

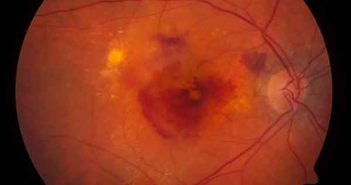

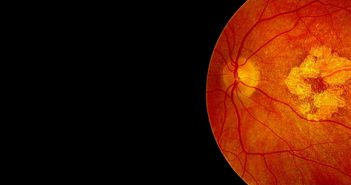

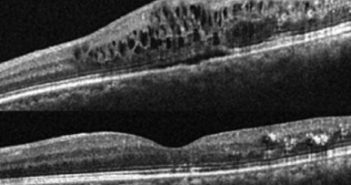

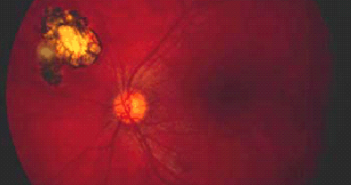

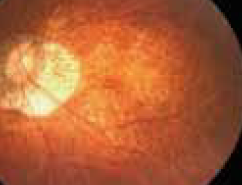

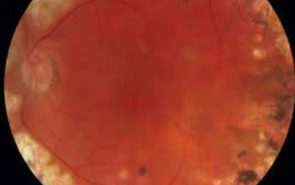

L’œdème maculaire est la principale cause de malvoyance chez les patients diabétiques. Sa prise en charge thérapeutique repose en premier lieu sur le contrôle des facteurs systémiques. Chez un certain nombre de patients cependant, un traitement ophtalmologique associé est nécessaire. À ce jour, le ranibizumab, administré en intravitréen, demeure le seul traitement pharmacologique à avoir l’AMM et le remboursement dans cette indication, mais d’autres molécules arrivent sur le marché. Parmi celles-ci, les corticoïdes à libération prolongée semblent constituer une alternative de choix car ils ciblent les différents mécanismes physiopathogéniques de l’OM diabétique et non exclusivement la voie du VEGF.

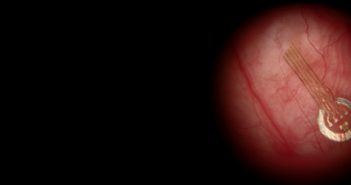

L’implant de dexaméthasone, utilisé depuis de nombreuses années dans les occlusions veineuses et les uvéites non infectieuses, semble offrir une efficacité comparable à celle du ranibizumab en termes de gain d’acuité visuelle et permet une réduction significative de l’épaisseur rétinienne. Le nombre d’injections nécessaires pour atteindre ce résultat est moindre qu’avec le ranibizumab, autorisant donc un suivi moins strict, même si un contrôle régulier de la pression oculaire reste recommandé.