L’influence du statut cristallinien sur l’indication des stéroïdes intraoculaires : une analyse post-étude PHAKIDEX

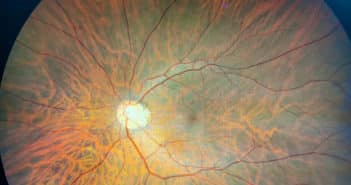

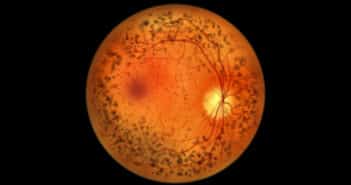

L’œdème maculaire diabétique (OMD) demeure l’une des principales causes de déficience visuelle chez les patients atteints de diabète sucré. L’étude PHAKIDEX montre que l’implant de dexaméthasone (DEX-i) améliore l’acuité visuelle et réduit l’épaisseur maculaire chez les patients diabétiques, qu’ils aient ou non un cristallin. Malgré un risque accru de cataracte chez ceux ayant un cristallin, la fonction visuelle reste préservée et la cataracte peut être gérée par une chirurgie planifiée. La sécurité du DEX-i est similaire entre les patients avec et sans cristallin.