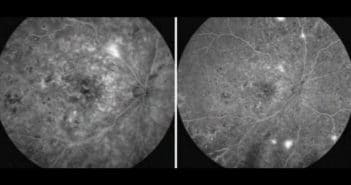

Photobiomodulation : une nouvelle approche thérapeutique dans la DMLA atrophique débutante

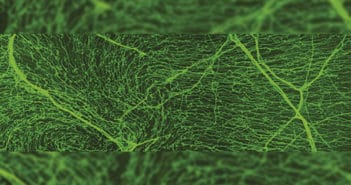

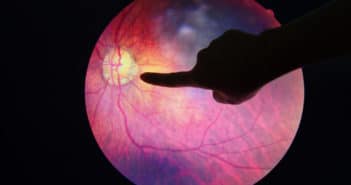

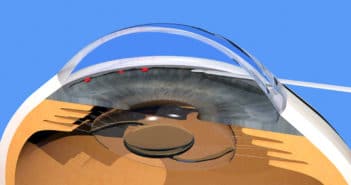

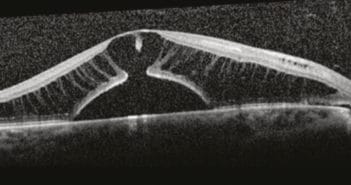

La photobiomodulation est un procédé innovant apportant pour la première fois un traitement validé dans certaines formes de DMLA atrophique. Il s’agit d’un traitement basé sur une émission de lumière avec des longueurs d’ondes spécifiques ayant un effet moléculaire notamment sur la cytochrome c oxydase au niveau rétinien. Le traitement nécessite un protocole strict qui est simple et totalement sûr. L’idéal est de traiter les patients aux stades précoces avant une atteinte centrale.

Les premières études, notamment l’étude LIGHTSITE, ont montré une amélioration des paramètres fonctionnels et anatomiques avec des profils de réponse variables selon les patients.

Nous présentons ici de manière détaillée le principe de la photobiomodulation, son déroulement, les principales études sur le sujet ayant validé le traitement, notre expérience et les pistes de développement à venir.