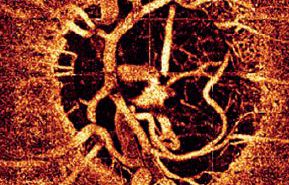

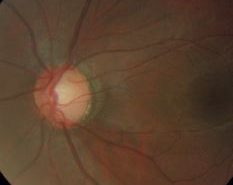

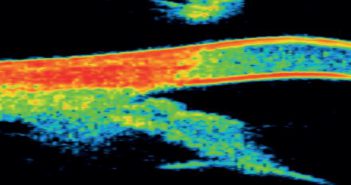

L’examen de l’angle iridocornéen (AIC) doit être systématique chez tout patient glaucomateux avéré ou suspecté, chez tout hypertone oculaire et en cas d’étroitesse de la chambre antérieure, afin d’évaluer l’accessibilité de l’humeur aqueuse à ces voies d’évacuation, puisque les valeurs de la pression oculaire (PIO) dépendent d’un équilibre entre la production d’humeur aqueuse par le corps ciliaire et son évacuation au niveau de l’AIC.

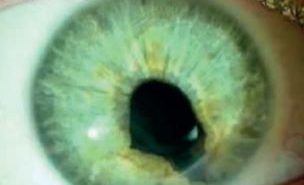

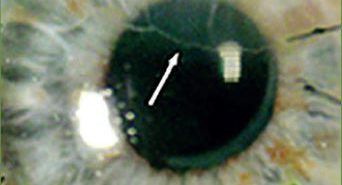

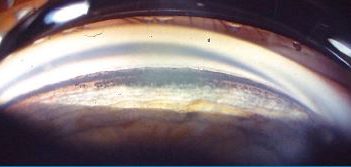

En pratique, l’évaluation clinique de l’AIC se fait au biomicroscope, par la gonioscopie, qui permet d’examiner la morpho-logie de l’AIC, de déterminer si l’AIC est ouvert, fermé de façon transitoire ou définitive, susceptible de fermeture, “en-combré” (pigment, synéchies, dépôts exfoliatifs, corps étrangers, tumeur…), siège de dysgénésies (glaucome congénital) ou d’anomalies anatomiques (glaucome traumatique, inflammatoire). Après la chirurgie filtrante, la gonioscopie permet de rechercher un obstacle à l’écoulement en cas de remontée tensionnelle oculaire, et de le traiter. Les résultats de la gonioscopie permettent de comprendre les mécanismes d’élévation de la PIO, de faire une classification nosologique de la plupart des glaucomes secondaires et de proposer si besoin, selon les cas, un traitement approprié : irido-tomie, iridoplastie, trabéculoplastie, chirurgie filtrante perforante ou non perforante. La gonioscopie doit être répétée dans le temps, car l’AIC est une structure dynamique dont l’ouverture peut se modifier du fait de la mobilité de l’une de ses parois, l’iris.