Les nécroses rétiniennes virales

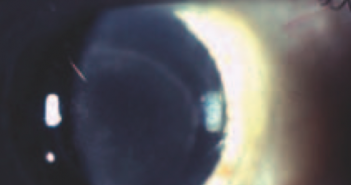

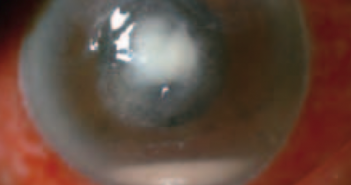

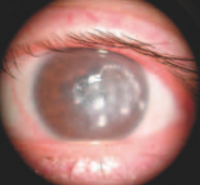

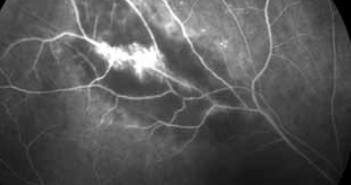

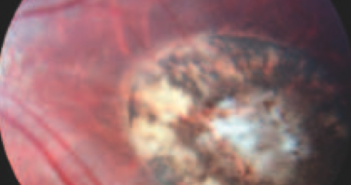

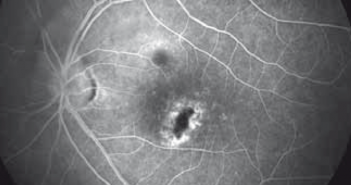

La nécrose rétinienne aiguë (ARN) est une entité rare causée par les virus du groupe Herpès. Chez les patients immunodéprimés, les complications de l’ARN syndrome conduisent souvent à une perte d’acuité visuelle. La confirmation de ce diagnostic dès la découverte de la maladie par la réaction de polymérase en chaîne (PCR) et par le coefficient de charge immunitaire (CCI) le plus souvent par ponction d’humeur aqueuse permet d’optimiser la prise en charge en diminuant le temps nécessaire à une confirmation diagnostique. L’ARN syndrome est de très mauvais pronostic spontané. Le traitement antiviral combiné par voie systémique et intravitréenne avec les molécules suivantes : l’aciclovir, le foscarnet et le ganciclovir permet d’améliorer ce pronostic. Nous présentons ici les caractéristiques démographiques, le tableau clinique, les examens à réaliser, la prise en charge qui nous semble appropriée et l’évolution des yeux atteints de cette affection d’après une revue de la littérature et notre propre expérience de centre tertiaire dans cette discipline.