Éditorial

Il n’y a plus de doutes aujourd’hui quant à la…

Il n’y a plus de doutes aujourd’hui quant à la…

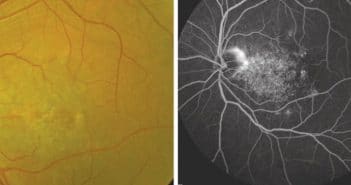

Les néovaisseaux choroïdiens constituent une complication de la CRSC chronique dont la fréquence a probablement été sous estimée du fait de leur visualisation difficile en imagerie multimodale.

L’OCT angiographie est un examen performant dans ce contexte pour visualiser ces néovaisseaux. Leur prise en charge thérapeutique est parfois difficile, les signes exsudatifs pouvant être secondaires à la CRSC ou aux néovaisseaux. Néanmoins, dès lors que des néovaisseaux choroïdiens sont visualisés en angio-OCT, il apparaît légitime de débuter un traitement par anti-VEGF et en cas de persistance des signes exsudatifs, de proposer le traitement de la CRSC sous-jacente, à savoir, le laser sur un éventuel point de fuite extra-fovéolaire, les antagonistes du récepteur minéralocorticoïde (éplérénone, INSPRA) ou la photothérapie dynamique (PDT) demi-fluence.

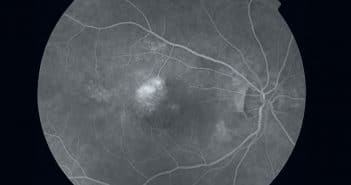

L’étiologie de la CRSC est mal connue. En cas de poussée aiguë non résolutive ou encore en cas de récidive, un traitement est à envisager. La photothérapie dynamique à la visudyne à mi fluence entraîne un remodelage des vaisseaux choroïdiens, une diminution de l’épaisseur de la choroïde et de l’hyperperméabilité vasculaire.

Au cours des CRSC chroniques, la PDT permet une disparition du décollement séreux rétinien dans plus de 90 % des cas. Les effets secondaires sont rares et surviennent plus fréquemment lorsqu’il existe des altérations des photorécepteurs préalables au traitement.

Les antagonistes du récepteur minéralocorticoïde, la spironolactone et l’éplérénone, ont été proposés pour le traitement des CRSC chroniques. Cette appellation recouvre différentes formes cliniques : CRSC persistantes ou récidivantes, CRSC chronique avec épithéliopathie, prenant la forme de coulées gravitationnelles pour les cas extrêmes. Ces médicaments bloquent l’hyperactivation de la voie minéralocorticoïde qui agit sur les vaisseaux de la choroïde, et sur des mécanismes de transports hydro-ioniques dans la rétine. Ils sont donc intéressants pour favoriser la résorption du liquide sous-rétinien, et pour normaliser la vasodilatation choroïdienne.

En l’absence de contre-indications, l’éplérénone ou la spironolactone (à éviter chez les hommes en première intention) seront introduits à la dose de 25 mg/jour pendant une semaine, puis 50 mg/jour, en une prise le matin. L’effet du traitement doit être jugé entre 3 et 6 mois pour les formes persistantes ou récurrentes, et entre 6 et 9 mois pour les formes avec épithéliopathie chronique. Environ 50 % des cas traités présentent une résolution complète après 6 mois de traitement. La kaliémie doit être surveillée régulièrement, en coopération avec le médecin traitant.

La choriorétinopathie séreuse centrale (CRSC) est la 4e maladie rétinienne…

Les infections orbitaires de l’enfant sont relativement rares, mais potentiellement graves, pouvant mener au décès. La porte d’entrée est le plus souvent sinusienne. Le diagnostic est basé sur l’examen clinique et l’imagerie par TDM ou IRM. La prise en charge est urgente et basée sur une antibiothérapie probabiliste, parfois associée à un drainage chirurgical, impliquant une collaboration entre pédiatres, radiologues, oto-rhino-laryngologistes et ophtalmologistes.

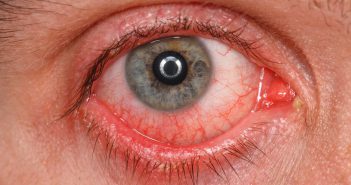

Parmi les conjonctivites de l’enfant, il faut distinguer d’une part les conjonctivites du nouveau-né (moins de 1 mois), principalement secondaires aux pathogènes responsables des maladies sexuellement transmissibles comme Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae ou Herpes simplex virus, qui sont rares mais potentiellement très sévères ; et d’autre part, les conjonctivites du nourrisson et du grand enfant, fréquentes et bénignes dans la plupart des cas.

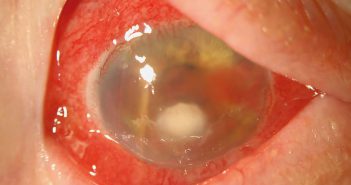

La prise en charge d’un abcès de cornée comporte une série d’étapes diagnostiques à la fois cliniques et microbiologiques dont l’objectif est de garantir au patient le meilleur traitement et les meilleures chances de guérison. Nous détaillons dans la première partie de cet article les 6 étapes d’une enquête diagnostique minutieuse, dont la qualité et la rapidité d’exécution vont influencer le pronostic de l’infection. La deuxième partie est consacrée aux principes et stratégies thérapeutiques.

Les infections oculaires et leurs traitements ne figurent pas dans…

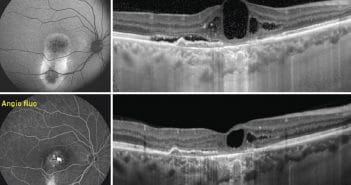

Les taxanes sont des agents antimitotiques largement utilisés dans les chimiothérapies anti-cancéreuses. Ces cytotoxiques agissent en empêchant la réorganisation normale des microtubules intracellulaires. Une toxicité rétinienne rare peut survenir lors de leur utilisation. Cette toxicité se traduit par un œdème maculaire cystoïde caractérisé par l’absence de diffusion évidente de colorant à l’angiographie à la fluorescéine.

La physiopathogénie de cette toxicité des taxanes reste mal connue. Il pourrait s’agir d’une atteinte directe des cellules de Müller. Il n’existe pas de traitement spécifique mais l’interruption de ces antimitotiques permet en général de résorber l’œdème avec une récupération visuelle.