Ce qui a changé dans le traitement des occlusions veineuses rétiniennes

Il apparaît qu’en France, les patients ayant une OVR reçoivent beaucoup moins d’injections après le traitement d’induction que dans les études de référence, avec un résultat visuel un peu moins bon à 2 ans. Le mode de prise en charge tend donc à changer chez les patients avec œdème récidivant pour un régime plus proactif de type Treat & Extend.

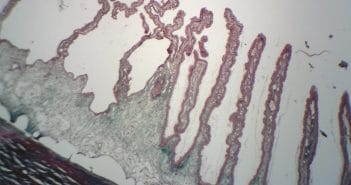

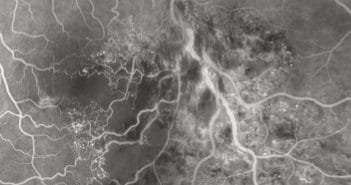

Par ailleurs, les progrès dans l’imagerie, avec l’angiographie ultra-grand champ et l’OCT-angiographie, changent petit à petit nos habitudes de suivi. Mais la détection de territoires de non-perfusion reste indispensable tout au long du suivi car, malgré les nouveaux traitements, l’incidence des complications néovasculaires n’a pas diminué.