Nouvelles techniques de cycloaffaiblissement (ultrasons, laser diode pulsé)

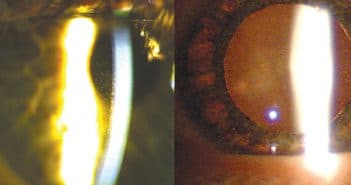

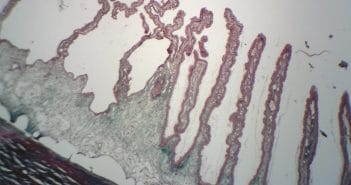

Le cycloaffaiblissement consiste à coaguler une portion variable du corps ciliaire afin de réduire la production d’humeur aqueuse et d’abaisser la pression intraoculaire. De nombreuses méthodes physiques, comme la cyclophotocoagulation transsclérale, sont utilisées ou ont été utilisées à cette fin, aboutissant à une nécrose de coagulation du corps ciliaire consécutive à son échauffement ou à sa congélation. Toutes ces méthodes ont deux inconvénients majeurs : elles sont peu ou pas sélectives du corps ciliaire, entraînant souvent des dommages des structures adjacentes, et elles présentent une relation effet-dose très inconstante, empêchant de prévoir avec précision l’effet du traitement. De ce fait, elles peuvent avoir des effets secondaires majeurs et étaient classiquement réservées à la prise en charge des glaucomes évolués et réfractaires aux techniques chirurgicales classiques.

Deux méthodes alternatives ont été développées ces dernières années de façon à permettre un meilleur ciblage du corps ciliaire, augmenter la prédictibilité de la baisse pressionnelle et réduire les risques d’atteinte des structures voisines du corps ciliaire : les ultrasons focalisés et le laser diode micropulsé. Les premiers essais cliniques ont confirmé la meilleure tolérance de ces nouvelles méthodes, suggérant une utilisation possiblement plus précoce dans la stratégie thérapeutique que les méthodes précédentes, parfois même en alternatives aux chirurgies filtrantes conventionnelles.