Lunettes de conduite à verres jaunes : pas utiles pour mieux voir la nuit !

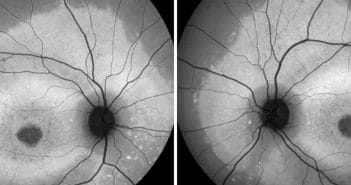

Les plus âgés d’entre nous se souviennent des lunettes jaunes “antibrouillards” de la boîte à gants de la DS de nos parents (les parents un peu moins fortunés comme les miens roulaient en ID, quant à ceux qui roulaient en 2 CV, eh bien il n’y avait pas de boîte à gants : pas besoin de gants ni de lunettes spéciales pour conduire une 2 CV !). L’intérêt de ces verres jaunes pour la conduite a été discuté dès le début des années 1950 avec des avis très partagés [1-3]. Aux États-Unis, une commission a même interdit en 1997 la publicité abusive pour ces types de verres sur l’argument que les données scientifiques n’étaient pas suffisantes pour prouver leur utilité à améliorer la vision en condition mésopique ou scotopique [4]. Pourtant, la vente de ce type de lunettes reste importante encore actuellement pour “mieux voir”, diminuer les éblouissements et faciliter la vision des obstacles, en particulier les piétons (fig. 1).