La télémédecine au service du glaucome

La télémédecine est définie par l’Organisation mondiale de la santé comme l’échange d’informations médicales à distance via des méthodes de communications numériques dans le but d’améliorer l’état de santé d’un patient. La télémédecine peut ainsi être utilisée pour le dépistage, le diagnostic, l’instauration de traitements et le suivi de maladies chroniques.

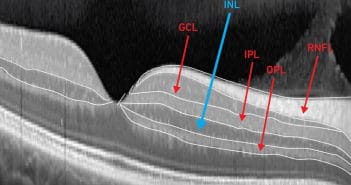

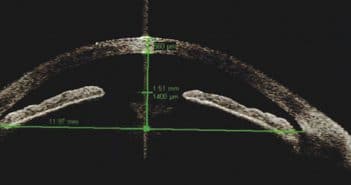

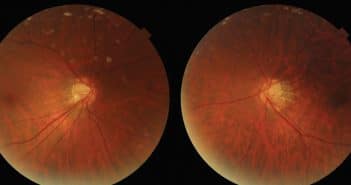

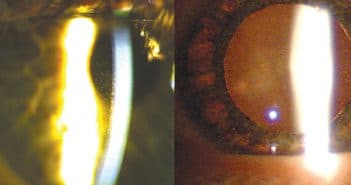

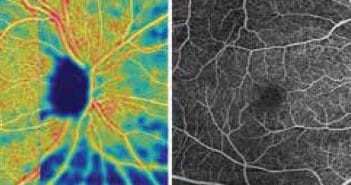

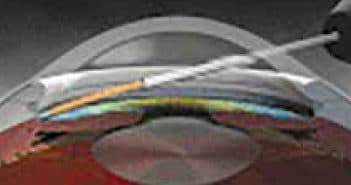

Le glaucome est une pathologie chronique qui constitue, en France et dans le monde, un champ d’application de la télémédecine très prometteur. Sa prévalence est importante et amenée à augmenter du fait du vieillissement de la population. Presque tous les examens nécessaires au diagnostic et au suivi d’un glaucome, dont les critères sont clairement définis, peuvent être réalisés par un auxiliaire médical et télétransmis pour être interprétés à distance : mesure de la pression intraoculaire, photographies du segment antérieur et du fond d’œil, relevé du champ visuel, analyse de la structure par OCT, et même peut-être bientôt l’examen de l’angle par gonioscopie automatisée.

Plusieurs expérimentations ont démontré l’intérêt médical (sensibilité et spécificité pour le diagnostic et le suivi) et médico-économique (plus grand nombre de cas diagnostiqués ou suivis à coûts constants) de la télémédecine dans le domaine du glaucome.