Intérêt du laser Navilas 577s dans le traitement de la rétinopathie diabétique périphérique

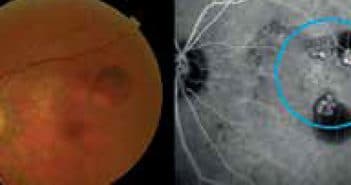

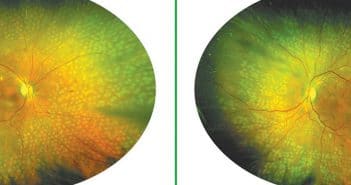

Depuis plus de 30 ans, la photocoagulation panrétinienne (PPR) reste le gold-standard dans le traitement de la rétinopathie diabétique et, hormis l’apparition des lasers multispots, le mode de réalisation des PPR n’a presque pas évolué.

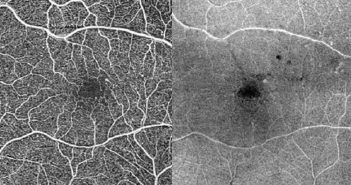

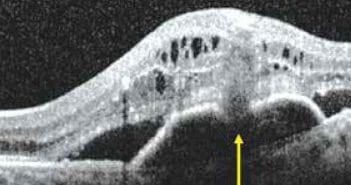

Cependant, une nouvelle technologie est récemment apparue avec le laser Navilas qui permet la réalisation de laser assisté par ordinateur. Cet appareil offre la possibilité de planifier à l’avance la localisation des impacts laser que l’on souhaite effectuer et ainsi, augmenter la précision des traitements aussi bien maculaires que périphériques.

De plus, il a été montré que les séances de PPR utilisant cette technologie sont plus rapides et moins douloureuses pour le patient qu’avec un laser multispot classique.

Le laser Navilas est donc une très bonne alternative aux appareils traditionnels.