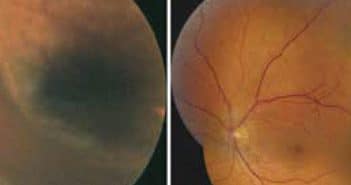

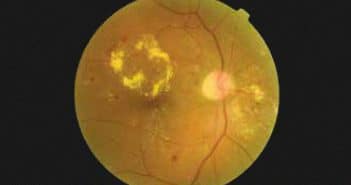

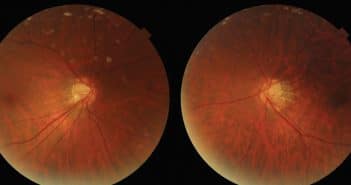

En pratique, le diagnostic de glaucome à pression normale (GPN) est retenu après exclusion d’un glaucome à pression élevée méconnu et de diagnostics alternatifs tels qu’une autre cause de neuropathie optique, une atteinte rétinienne voire une pathologie des voies visuelles rétrochiasmatiques.

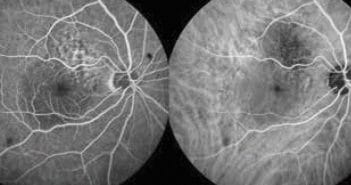

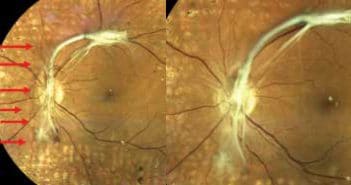

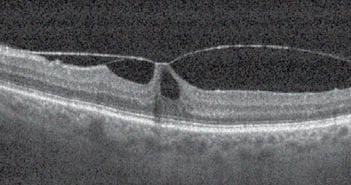

Le bilan d’un GPN est celui de tout glaucome : examen clinique, gonioscopie, PIO, pachymétrie

cornéenne, FO dilaté, CVA 24-30°, OCT RNFL et GCC, auxquels on peut ajouter le CVA des 10-12°, la vision des couleurs et l’étude de la rétine externe en OCT. L’IRM orbitaire et encéphalique doit être demandée au moindre doute et pour rechercher une maladie des petites artères cérébrales. Le bilan des facteurs de risque cardiovasculaire peut être réalisé par le médecin traitant ou par un neurologue en cas de maladie des petites artères cérébrales modérée à sévère.